磨崖和霊石地蔵

満潮時には首まで海水に浸かる

住所

三原市鷺浦町向田浦字地蔵脇675

訪問日

2024年11月3日

この仏像の姿は(外部リンク)

三原観光ナビ・磨崖和霊石地蔵

さぎしまガイド・9.磨崖和霊石地蔵

拝観までの道

三原港から瀬戸内海に出ると、まず小佐木島、次に佐木島、さらに大小さまざまな島が続く。

磨崖和霊石(われいし)地蔵は佐木島の海岸にある。

佐木島は面積9平方キロメートル弱というから、もし正方形の形であったなら一辺およそ3キロというくらいの大きさの島である(実際の形は楕円形に近い)。人口は数百人。港は3つあり、北部に鷺港、東部に須ノ上港、そして西南部に向田(むこうた)港がある。

磨崖和霊石地蔵は向田港船着場のすぐ南側の海岸線にある。磨崖仏というと崖に掘られているイメージだが、そうではなく波打際に1個の大きな石の塊がドンっとあって、像はその石の海(湾)の側に彫られている(西面している)。

向田港へは、三原港(三原駅から南へ徒歩約10分)から旅客船(マルト汽船)、または須波港(三原駅から呉線で1つ目の須波駅で下車し、南へ徒歩約15分)からフェリー(弓場汽船)が出ている。便数はフェリーの方が多い。

*マルト汽船 弓場汽船

拝観料

拝観自由

お寺や仏像のいわれなど

磨崖和霊石地蔵が彫られている石は、周囲が13メートル以上ある巨大な長円形の独立した花崗岩である。

花崗岩は亀裂が生じるとそこから風化が始まっていくが、亀裂の間が1メートル以上開いているとその部分は風化せず、周囲が土となって落ちたのちに丸い礫となって残される。このようにしてできた孤立した巨石をコアストーンと呼ぶそうである。

この石は海岸にあまりに近いところにあるため、干潮時は全体が出ているが、満潮時には地蔵像の首のあたりまで水没する(月2度の特に大きく潮が満ちる大潮の日には頭部のほとんどが水に浸かるらしい)。

満潮のたびに水に浸かるような場所になぜ磨崖仏を刻んだのであろうか。

もとは別の場所にあったものがある時期にここに移された、あるいは人が地形に手を加えてしまったために潮の流れが変わって水没するようになってしまったといった説が唱えられたこともあったらしいが、今日では作られた当初からここにあり、満潮ごとに海水に浸っていたと考えられている。もっとも、この像が作られた西暦1300年ごろは現在よりも気温が低く、海水面も低かった可能性がある。一方、近年は海水面の上昇が続いている(ここ30年で広島では約20センチの上昇という)。

直射日光や雨風に加えて海水の影響も及ぶこのような場所に像をつくれば、保存の上でデメリットが大きいのは明らかである。しかしそれはあくまでも現代の考え方であって、海と陸の境のような場所、つまり境界の地はいにしえより神仏の力の及ぶところと考えられており、造像にふさわしい所と考えられたのかもしれない。

また、この像には銘文があり、そこに殺生禁断を宣する言葉が記されているので、瀬戸内の生き物の命を取らないことを広く示す最良の場所との認識のもと、この石が選ばれたということなのであろう。

像の名称については、かつては「割石地蔵」「割れ石地蔵」「和霊地蔵」「和霊石地蔵」「向田地蔵」といった呼ばれ方をしていたらしい。1975年にこの像が広島県指定文化財となった際に「和霊石地蔵」の名称が選ばれたのだという。

拝観の環境

満潮時には水没する位置にあるため、近くに寄ることはできない。干潮時であれば、すぐ前で拝観できる。

潮の干満の時刻は日によって違う。気象庁が発表している潮位表で調べることができる。

*三原市糸崎の潮位

筆者が訪れたのは、干潮は早朝5時台前半、11時台後半の満潮に向けて徐々に潮が満ち、その後また干潮へと向うという日であった。朝一番のフェリーで向田港に着き、帰りは旅客船で三原港へという予定を組んだ。

筆者が滞在した7~8時台にはまだ潮は像のところまで上がってきていなかったので、干潮時刻の前後3時間程度の間であれば近くに寄って拝観が可能と言えそうである。

仏像の印象

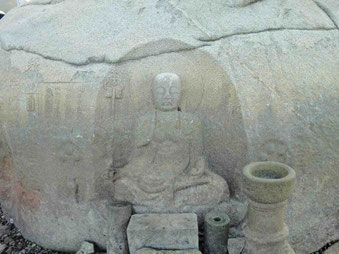

像高は約1メートルの坐像。左手に宝珠、右手に錫杖を持つ通有の地蔵菩薩像。錫杖は像の横に刻まれているために持つ手は後ろ側に引いているようにみえ、若干不自然だが、それ以外は立体感ある堂々とした像である。

円頂は大きく豊かに、眉は高々とあげて美しい円弧を描く。目鼻もしっかりと刻まれ、口は優しく微笑むというよりはどちらかというと厳しくつぐんでいるといった印象である。あごは小さめにつくる。

厚手のように感じられる衣が左右の肩を覆い、組んだ足の上にもかかっている。胸の肉付きはよい。

直射日光と潮の影響を長年にわたって受けているにも関わらず、品と威厳をよく保っている。ただし、顔と体とを比べると、体の方が線のシャープさが鈍っているようにも見える。長年にわたる波の影響かもしれない。

銘文について

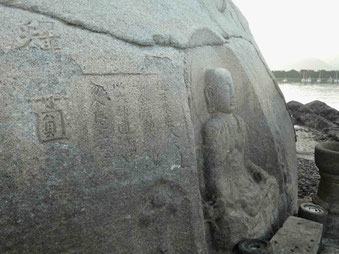

この像の左右には銘文が刻まれている。かなり摩耗が進んでいるが、江戸時代には今よりもくっきりとしていたようで、現在読めなくなってしまっている部分が記録されている。そうした史料も利用すると、全部で91文字ある銘文のほぼすべての文字が解読できている。

像に向かって右側に彫られた銘文は現在はほとんど読むことができなくなっているが、古記録によれば、東西南北1町(約109メートル)の未来永劫の殺生禁断を宣言する内容という。

左側には四角で囲っているところがあり、これは「地蔵菩薩本願経」からの引用。地蔵菩薩の力で悪趣(地獄、餓鬼道など)に落ちることはないと書かれ、これが造像の願意ともなっているのであろう。

その左に大きな「釈」の字が見え、以下ははっきりわかる文字は少ないが、ここに年、願主、仏師名が書かれる。すなわち、釈尊の円寂(入滅)後2251年目にあたる正安2年(1300年)に作られたこと、願主は散位(位階はあるが官職がないということ)平朝臣茂遠で、僧俗70人の協力のもとで作られたこと、最後に仏師名として念心の名がある。それほど長い文章ではないが、年、願主、願意、仏師名までがわかる非常に貴重な銘文である。

願主の名前は、かつては平朝臣茂盛と読まれていた。ところが近年、茂盛ではなく茂遠と読むべきとの説が登場し、有力となっている。この茂遠という人物は、この地域に勢力を持っていた小早川氏の一族である。

仏師の念心は僧籍をもち、仏教関係の像や石塔を作る石大工と呼ばれる技術者であったようで、1310年代に手がけた石塔が三原市や今治市にいくつか残っている。

その他

本像のレプリカが福山市にある広島県立歴史博物館の常設展示室2階入口に置かれている。作られたのは1986年。像が刻まれている岩の大部分から型取りを行なうという大がかりかつ精巧なものである。

近年、像の現状とこのレプリカとを比較し、レプリカ制作以後のおよそ30年の像の変化を調べることで、劣化のスピードを考察する科学的研究も行われている。

像にダメージを与えているものとしては、光、風雨、波、繰り返される乾湿、海水に浸かる面に付着する藻類、海面に漂う浮遊物との摩擦といった複合的要因が考えられる。現時点では、岩自体が崩壊の危機にあるといった切迫した状況ではないが、経年の劣化が着実に進んでいることは確かである。

700年以上の歳月を1日に2度海水に浸かりながら地域の人々の信仰の拠り所となってきた石の地蔵尊。実に尊い像であり、佐木島の人々にとっては島のシンボル的存在ともなっているのだろうが、今後とも現状のままでよいのであろうか。これ以上仏像や銘文の摩滅が進むことなく将来に伝えるため、抜本的な対策を考えるべき時が来ているようにも思える。

さらに知りたい時は…

「多視点ステレオ技術に基づく磨崖和霊石地蔵の劣化状況評価」(『保存科学』57)、朽津信明ほか、2018年3月

「広島県三原市磨崖和霊石地蔵ー小早川茂遠と念心」(『広島の考古学と文化財保護』)、福井万千、2014年

→ 仏像探訪記/広島県

せきどよしおの仏像探訪記

ゆいまくんと百花さんの 21世紀国宝仏の旅

せきどよしおの仏像探訪記

ゆいまくんと百花さんの 21世紀国宝仏の旅